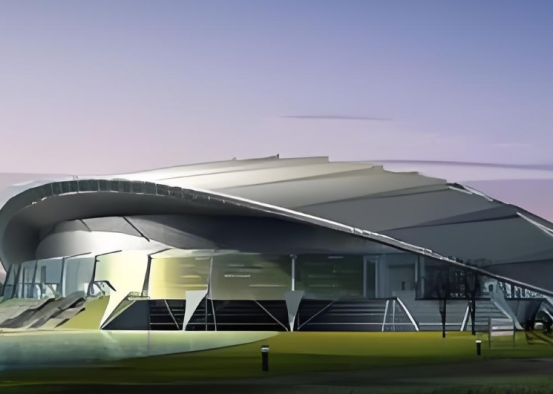

在浙江湖州的一片廢棄礦坑旁,一座現代建筑以近乎“反常識”的姿態嵌入崖壁之間。雅達體育中心以懸浮泳池和礦坑崖壁的碰撞,重新定義了建筑與自然的關系。這里沒有傳統體育場館的封閉與割裂,取而代之的是一種“容器”思維——用設計語言將自然風景“裝”進建筑,讓人類活動與地質景觀共生。

從工業傷疤到生態容器

十年前,這片區域還是一片因采礦留下的裸露崖壁。設計師沒有選擇填平或遮掩礦坑,而是將崖壁轉化為建筑的核心元素。體育中心的主體結構以混凝土和鋼結構為骨架,沿著礦坑邊緣蜿蜒展開。泳池區域被設計成懸挑于崖壁之上的透明長方體,從遠處看如同一塊嵌入山體的水晶。這種“不破壞”的設計邏輯,讓礦坑從工業遺跡蛻變為承載運動的生態容器——崖壁的肌理成為泳池的背景板,陽光穿過玻璃幕墻在池水表面投射出巖石的陰影,游泳者每一次劃水都仿佛在觸摸自然的脈搏。

懸浮泳池:消解邊界的空間魔術

38米長的無邊際泳池是整座建筑的點睛之筆。設計師采用雙層夾膠玻璃打造池底,當水深達到1.8米時,池水與玻璃的折射效應會產生“懸浮”錯覺。更巧妙的是,泳池西側與礦坑崖壁僅間隔5米,粗糙的巖石表面與光滑的池水形成戲劇性對比。晨霧彌漫時,霧氣在崖壁褶皺間流動,泳池邊緣似乎消失在地平線,游泳者如同在云端暢游。這種設計打破了室內泳池的封閉感,將礦坑的野性美轉化為動態的空間體驗。

崖壁走廊:行走的地質博物館

沿著礦坑崖壁建造的環形步道,揭示了另一種空間敘事策略。步道寬度刻意控制在1.5米,行走時左側是人工澆筑的清水混凝土墻面,右側則是未經修飾的原始巖層。設計師在巖壁上安裝微型射燈,光線沿著巖石斷層紋理游走,暴露出不同地質年代的沉積痕跡。當參觀者觸摸到巖壁上嵌著的石英晶體時,會發現這些“展品”并非后期添加——它們本就是礦坑開采時暴露的天然礦物。這種設計讓建筑本身成為地質演化的解說者。

光影容器:時間刻度的具象化

建筑頂部由207塊三角形玻璃拼接而成的采光頂棚,暗藏著更深層的自然對話。每塊玻璃的傾角經過精確計算,正午時分陽光直射形成的光斑會沿著泳池中線移動,軌跡與夏至日的太陽高度角完全吻合。黃昏時刻,礦坑崖壁的陰影逐漸爬上玻璃幕墻,與室內燈光共同編織出隨時間變幻的光影畫卷。這種將天文規律轉化為空間韻律的設計,讓建筑成為收納時間流動的容器。

自然與人工的共生實驗

雅達體育中心的真正突破,在于它重新詮釋了“容器”的概念。傳統建筑往往強調功能區的明確劃分,這里卻用模糊邊界的手法實現多重融合:泳池既是運動場地也是觀景平臺,步道既是交通空間也是地質展廊,混凝土墻面既是結構支撐又是光影畫布。當游客在25米高的玻璃觀景臺上俯瞰礦坑全景時,會發現那些裸露的巖層、新生的植被與金屬框架早已交織成新的生態系統。

這座建筑提醒我們:真正的自然收納不是簡單的“借景”,而是通過精準的空間干預,讓人類活動成為地質演化的參與者。當廢棄礦坑里響起游泳者的歡笑,當崖壁裂縫中重新長出蕨類植物,雅達體育中心證明了建筑可以成為修復生態的媒介——它不僅是裝載風景的容器,更是孕育新生的孵化器。